第347回 平面図形の点数を上げる勉強方法 6

「第347回 平面図形の点数を上げる勉強方法 6」

前回は、実力テストで正答率が低い問題を正解するための学習について、

四谷大塚 小5の第5回組分けテストの問題を題材にして考えました。

今回は、さらに難度の高い問題を題材にして、

その問題を正解するための学習について見ていきます。

浜学園 第3回 小6 合否判定学力テスト 算数Ⅰ 2015年8月30日実施

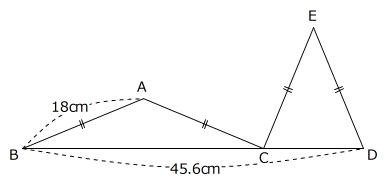

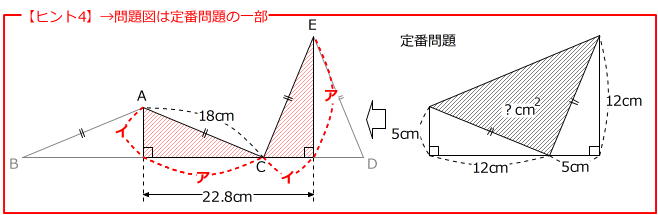

問題(15) 右の図は等しい辺の長さが18cmで面積の等しい2種類の二等辺三角形を並べたものです。3点B、C、Dは一直線上にあります。このとき、三角形ABCの面積は( )cm2です。

浜学園のテスト資料に「高度な平面図形の問題です」とありましたが、

本当に難しい問題だと思います。

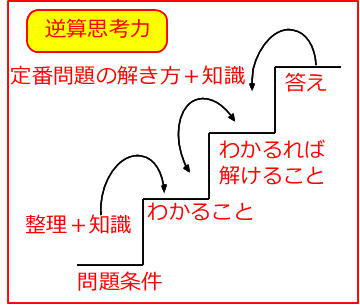

難しい問題を解くときは次のように解き進めると、

正解の可能性が高まります。

(1)どんな「ヒント(=問題条件)」があるかを問題文から見つける

↑

前から順に整理する力が必要です

(2)ヒントから「わかること」を考える

↑

「○○という条件があれば☆☆を試してみる」という知識が必要です

(3)求める答えから「わかると都合のよいこと」を考える

↑

逆算思考力が必要です

この解き方の流れを上記の問題にあてはめてみましょう。

まずは、18cm、45.6cmといった数値以外にどんなヒントがあるかを

「問題文中」から順にみていきます。

【ヒント1】2つの三角形は二等辺三角形である

【ヒント2】2つの三角形の面積は等しい

【ヒント3】3点B、C、Dは一直線上にある

【ヒント4】求めるものは三角形ABCの面積である

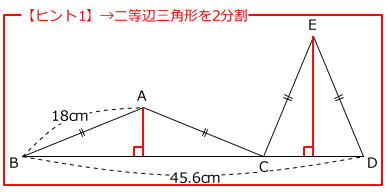

次はヒントからわかることです。 【ヒント1】二等辺三角形

【ヒント1】二等辺三角形

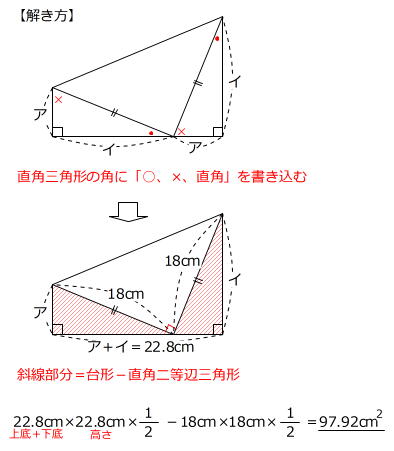

→ 「二等辺三角形は2つの合同な直角三角形に分割する」という原則を試してみます。 【ヒント2】2つの三角形の面積は等しい

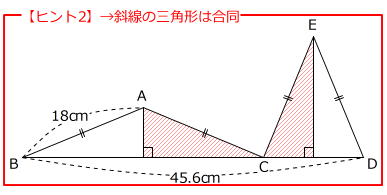

【ヒント2】2つの三角形の面積は等しい

→ 4つの直角三角形は合同だとわかります。 【ヒント3】3点B、C、Dは一直線上にある

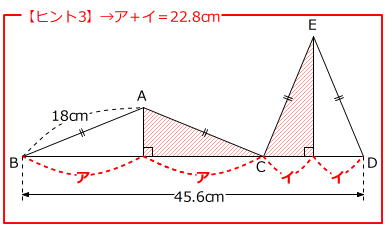

【ヒント3】3点B、C、Dは一直線上にある

→ ア+イ=22.8cmとわかります。

【ヒント4】

求めるものは三角形ABCの面積である

→ 図の斜線部分に着目すると、「定番問題」の一部分だとわかります。

はじめにお話ししました、

難しい問題を解くときの手順、

(1)「ヒント(=問題条件)」を問題文の前から順に整理し、

(2)そのヒントから「わかること」を試してみると、

(3)「あの定番問題と同じだ!」とわかり、

問題を解くことができました。

はじめの説明では(3)に必要な力を「逆算思考力」と書きましたが、

別の表現をするのであれば、それは「(一般的な)ひらめき」です。

「ひらめき」は、

歴史に名を残すような天才に与えられたひらめきと、

定番問題の蓄積によって可能になる一般的なひらめきの、

2つのタイプがあると思います。

「(一般的な)ひらめき」は今回のように

「なにがわかればよいのか」を考えながらヒントを利用していくと、

定番問題の蓄積と結びついて生まれるものだと思います。 日々の宿題などで定番の問題の理解を深めながら、

日々の宿題などで定番の問題の理解を深めながら、

難しい問題を解くときは図のようなイメージで取り組み、力をつけていけるといいですね。